気仙沼漁師カレンダーの10年の歩みを描いた「海と生きる」。

どういった経緯で書籍化が実現したのか、著者の唐澤和也さんと、編集者の宮崎幸二さんにお話を聞かせてもらいました!

唐澤さんが「気仙沼の女たち」の本を書きたいと宮崎さんに伝えたのが2019年9月。そして、実際に漁師カレンダーを巡る書籍として、宮崎さんが企画したのが2023年10月。そこから2024年11月に出版されるまで、どのように本が出来上がっていったのでしょう。

前編はこちら

唐澤さんと宮崎さんは集英社に集合して

オンラインでお話を聞きました

上段・右が編集者の宮崎幸二さん

「読者をもっと信じたらいかがでしょう」編集者とのラリーで変化したこと

ー おふたりは長年一緒に仕事をされてきたということですが、唐澤さんと宮崎さんが組んで書籍を出すのは何冊目だったんでしょう?

宮崎

いや、今回がはじめてですね。構成に入っていただいたり、雑誌の企画だったり、長い付き合いなんですけど、唐澤さんの名前がたつ著作ははじめてです。

唐澤

今回、本が出来るまで、宮崎くんとすごいラリーしたんですよ。最後の追い込みの時なんて、まるで週刊誌みたいに毎週、章ごとに書いては送って、で、すぐに読んでくれて。僕はやっぱりすごく熱くなっちゃったりするので、それを見てもらって、磨いていくみたいな作業ですかね。それは面白かったですね。個人的に。

― そのラリーの中では、熱くなってるところに対してどういう指摘があったんですか?

唐澤

僕が一番心に残って、今後も大切にしていく言葉は「読者をもっと信じたらいかがでしょう」という言葉です。割と初期段階に宮崎くんから言ってもらって。

最初ね、僕の説明のしかたがカッコつけていたんだと思います。

― カッコつけていた?

唐澤

これ、書いてもらってもいいんすけど、鈴木アユミさんのくだりで僕、「原宿に罪はない」って書いてるんです。なんか、すっごい決めにいってるんですよ(笑)

― 原宿でデザインの仕事をしていた鈴木アユミさんが、震災をきっかけに気仙沼にUターンをする経緯のところですね。

唐澤

震災を機会に彼女の考えが変わったということを描写するのに、「原宿に罪はない」と。でも、宮崎くんの指摘を受けて「この一文は俺が書きたいだけで、読者を信じたらこれは無いほうがいいな」と思って書き直しました。

― そんな経過があったんですね!宮崎さんから見ても、ラリーの中で本の方向やニュアンスが変わっていったところはあったんですか?

宮崎

本の構成や章立ては、取材がほぼ終わった時点でお互いに出し合ったりしていて、二人の間で考えていることは遠くなかったんです。

ただ、大前提として僕はもちろん唐澤さんの文章が好きだし、漁師カレンダーも唐澤さんの文章があるからこそ面白いと思っていたのですが、えーっと、はっきり言えば最初すごくダメ出しをしました。元々、倍ぐらいページになるくらいの分量もあったんです。けど、削ってくださいと伝えて。というのは、結構、冗長さを感じたんですよ。

今回は1冊の長いノンフィクションで期間も10年以上もあるし、人もたくさん出てきます。なので時制の逆転とかメタファーとか文章のテクニック的なものを使って読ませようとすると、「読者の理解がこんがらがる」というのを一番言ったかもしれません。基本的な情景や、いつ何があったのかなど、淡々とシンプルに書いてほしいところと、グッと深めていきたいところとの、メリハリをとにかく意識してほしいと伝えましたね。普通だったら失礼にあたるぐらい、かなり赤を入れたというか。

― そうなんですか!結構激しいラリーだったんですね。

宮崎

そこはもうお互いの信頼関係があってのものだと思っていますけど「これ、いらない」とか、すごく言いました。

でも、細かいところを全部直せとか、ここだけこう直せと言うと難しくなるので、「ざっくりこのへんが気になる」と唐澤さんに戻して、「あくまで第一読者としての僕の感想で著者は唐澤さんだから、そこを踏まえて唐澤さんがもう一度、自分の好きなように書いてほしい」と。

そういうラリーですかね。で、その次に原稿が来ると、さすが唐澤さんだなというものになって毎回感動していました。

― 本当に長い信頼関係があるからこその濃いやりとりだったんですね。

著者・唐澤和也さん

編集・宮崎幸二さん

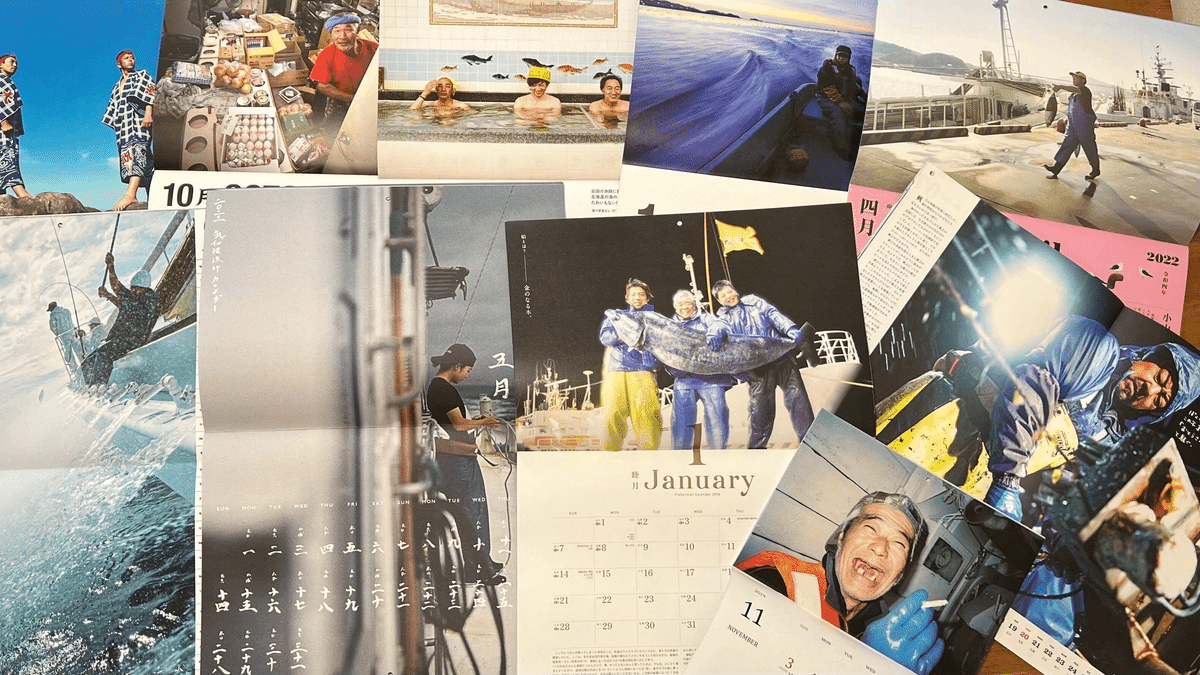

書籍「海と生きる」では10作の写真家全員に

インタビュー取材をしている

10人の写真家へのインタビュー 「誰にも取材を断られなかった」

ー 今回、10人の写真家さんにもお話を聞かれていますが、特に印象的だったことはどのようなことでしょう?

宮崎

僕は写真が大好きなので、この10人の写真家のインタビューを独立して入れることは最初に決めたことでした。だから、ちょっと変則的な本ではあるんですよ。ノンフィクションが終わった後にコラムみたいな形でインタビューがついているのは、あんまりない形かなと思っています。

同じ場所で同じ被写体を、違う写真家が撮るということは、写真の歴史の中でもそんなに多くないプロジェクトだと思います。だからこそ、それぞれの写真家に「漁師と写真家は似ているのか」というような共通の質問をしました。共通質問を投げることで、それぞれの写真家の感じ方とか、テーマとか、撮影のしかたの違いが出たらいいなと思ってたので。

今回、10名の写真家の方々は本当にそれぞれの個性がすごくあって、みなさんの哲学が聞けたことは、この本だからこそできたことだと感じましたね。

唐澤

あと、写真家さんのことでいうと、誰からも断られなかったんですよ。10人全員。基本的にみなさん、めちゃくちゃ対応が早くて協力的で、アポも取れて時間も融通してくれたんです。

宮崎

そうですね。最初は、もしかしたら誰かから断られる可能性もあると思っていたのですが、皆さん、漁師カレンダーのことや、つばき会さん、漁師さんのお話するのは本当に好意的で。やはりとても印象深いお仕事だったんだと思います。

自分の仕事の一つのエポックメイキングな出来事と思ってくれている方がほとんどだったので。写真家さんにとっても、今回の取材がまた整理する機会になったんじゃないかなと思うぐらいでした。

唐澤

それに、写真家さん達に選んでもらった巻頭写真もすごかったですね。カレンダーで撮影したものの中から、自分の気に入った写真を1枚選んでくれという、かなりのムチャブリだったんですけど、これがもう奇跡的な並びで。

宮崎

そうなんです。巻頭のカラー口絵に10ページ分、写真家さんの選んだものを制作順に1枚ずつ載せることだけ決めていたんですが、写真集などで、写真の組み方に関してはずっと仕事してきたので、あわない写真が対向にあったらどうしようと少し思ってたんです。

けど、写真家さん達が選んだ10枚を、自分でプリントアウトして並べてみた時にすごい組み合わせで、本当に完璧だったんです。みんなそれぞれで選んでいるのに、ちゃんと10枚で写真集的な流れ、組み方が出きていたんですよ。

唐澤

ほんと、驚くようなすごい組み合わせで(笑)

宮崎

あくまで漁師カレンダーでどのような写真があったか知らない人たちに向けての図版資料というか、口絵の要素なんですが、これがちゃんと写真集的なものとして10枚の並びになった時は感動しましたね。すごい、こんな奇跡的な組み合わせあるのかなって。結構これってすごいことなんです。例えば同じようなアップが続いてもやっぱりつまらなくなるし。

― 最初の企画段階で写真集で出せたらいいなっておっしゃってたのが、奇跡的に形になったような。

巻頭に制作順に掲載

下段 浅田政志さん撮影(2016年版より)

下段 瀧本幹也さん撮影 (2024年版より)

最後は笑顔の家族写真

― 本当にすごい巡り合わせですね。カレンダーを作っていく中でも、いろんな巡り合わせがあったことを、私達も本を通じて知ることがたくさんありました。

宮崎

そうなんです。二人のかっこいい漁師から始まって。それこそ斉藤和枝さん、小野寺紀子さんが最初の段階で考えていた「佐川男子」的な漁師の写真からスタートして、やっぱりでも、最後は笑顔の家族で終わる、というストーリーもあって。もうこの10枚で漁師カレンダーの10年を物語れてるなと思って。年月も感じるし、フォトグラファーの個性もあるし、ちゃんと抑揚がある。これはちょっと、ビックリでしたね。

表紙は岩根愛さん撮り下ろし

ー 今回の表紙は、写真家の岩根愛さんの撮り下ろしでしたが、改めて岩根さんを抜擢された背景には、どんな想いがあったのでしょう。

宮崎

本はカレンダーの地続きで作りたいと思っていたので、もし11年目の漁師カレンダーがあったら、誰が撮るんだろうと思っていたところがあって。岩根愛さんも実は唐澤さんと同じく20代に『週刊プレイボーイ』で一緒にお仕事していた旧知の写真家だったのですが、木村伊兵衛賞写真賞受賞というキャリアもあり、現代写真家として活躍していて、この10人の並びに入ってくるメンバーとしておかしくないというのがひとつありました。

もう一つ、岩根さんは「KIPUKA」という写真集で木村賞を取っているんですが、これはハワイと福島で撮影された写真で。福島県浜通り一帯の「相馬盆唄」が海を超えてハワイに伝承されていたことを写真でずっと追い掛けていたんですよね。

市井の人間、その地で生きてる人を撮ってきたことと、ランドスケープも撮っているということ、この2つは漁師カレンダーに必要なことかなと思っていたので。

でも、最初は、表紙を撮り下ろすかどうかも決まっていなかったんですが、つばき会さんの集合写真を、8月8日に決まったさんま船の出船おくりの日に撮ろうと急遽決まって。岩根愛さんに電話したら、偶然この出船送りの2日間だけスケジュールが空いていたんですよね。

― 奇跡的ですね!すごい。

宮崎

本当にこの8月7日、8日しか空いてなかったんですけど、すごく興味があると言っていただいて。これも本当にいろんな縁とか運命だなと思いました。

「にもかかわらず、笑うこと」

ー 唐澤さんのPunch Line ProductionのHPに「海と生きる」の紹介文が掲載されているのを見ました!とても素敵な。

唐澤さん自身がもともとは劇団の裏方出身で、かつて「劇団のメンバーが売れるといいなぁ」と思ってきたことや、28歳でライターになり一転して「エゴの強い書き手」となったこと、でも今回の「海と生きる」の文章に関しては、それはどうでもよいと感じたことなど印象的でした。

唐澤

よく探しましたね。

「57歳のいま。ライターになってはじめて、劇団の頃のイズムで文章が書けたような気がしている。エゴそのものを否定する気は一切ないのだけれど(表現者のエゴからうまれるものも絶対にある)、今回の文章に関してはどうでもよかった。気仙沼つばき会や気仙沼で出会った漁師たちの「にもかかわらず笑うということ」的な意地と誇りと喜怒哀楽を、ひとりでも多くの人に知ってもらえたならと願った。そして、いまも強くそう願っている」(唐澤和也)

ー 「気仙沼つばき会や気仙沼で出会った漁師たちの『にもかかわらず、笑うこと』的な意地と誇りと喜怒哀楽を、ひとりでも多くの人に知ってもらえたならと願った」と書いてらっしゃった。この思いをぜひ聞きたいなと思って。

唐澤

「にもかかわらず笑うこと」って、正式には「ユーモアとは『にもかかわらず笑うこと』である」というドイツの格言らしいんですね。これはお笑いの仕事を中心でやっている時から好きな言葉で。チャップリンもそうですけど、単純なドタバタの笑いよりも、悲しみの裏側にある笑いを表現している人が結構日本人は多くて、そういう

「いろいろ大変なこともあるけど、だからこそ笑って生きるぞ」みたいな感覚。

小野寺紀子さんのパソコン担いで「おら、東京さいくだ」の感じも、もう本当に「にもかかわらず笑うこと」でずっと話してくださった。そういったことが漁師さんのお話にもありましたし、それが大きく描きたいというのはありました。

あと、自分が変化したという意味で言うと、宮崎くんとのラリーももちろんなんですけど、みんなに原稿を見ていただいたことで感じたこともあって。タレントものの単発のインタビューだとマネージャーさんがタレントを良く見せるための赤字を入れることがあるんですけど、今回感動したのは「この漁師さんはこういう言い方をしないんじゃないか」とか、自分ではなく人のことを慮る赤字とか、この本をもっと多くの人に伝えるための指摘のように感じたんです。

例えば、漁師さんの口調について、僕がちょっとその方の発言を上からの言い方にしてしまっていたのかな。けれど「この人は思いやりのある性格で、このような言い方はしない」と指摘をもらったりして。僕自身がもっとエゴが強いライターの時だったら、あの赤字の感じは嫌だと感じたかもしれないけれど、今回は全然嫌じゃなくて。

もちろん書籍に何か問題があったら、責任は全て著者である僕にあるんですけど、ただ今回は「みんなで書いた」という初めての経験だったと思います。

僕は元々、劇団出身で裏方だったんですが、当時は自分のことよりもメンバーが売れることを常に考えていたので、その感覚で、今回も僕自身のことよりも気仙沼つばき会さんとか、気仙沼の漁師さんとか、写真家さんがどうすごいとか、そういうのを感じてもらえたらいいなと思っていたので。それは、個人的にはこの仕事の前後ですごい変わったところです。

― 最後におふたりにうかがいたいのですが、どんな人にこの本を手に取ってもらいたいですか?

宮崎

この書籍、最後の唐澤さんのあとがきを二人のかずえさんの言葉で締めているんですね。僕としては、この本で一番伝えたいのはこの二人の言葉なんですよ。すべての読者の方たちに、このふたつの言葉を伝えたい本だという気がしています。

「“だけんと”じゃなくて、”やっぺ”ですよ」(高橋和江)

「縁に突然はないと思うんです」(斉藤和枝)

「海と生きる」あとがきより

宮崎

「だけんと」という前にやる。縁に突然はなくて出会うべくして出会っているのだから大切につなげていく。この2つは自分が仕事をしていても響く言葉だったので、どの地域でも、性差に関係なく、「仲間がいて何かをやろうと思ったら、いろんなことができるよね」というようなパワーになったらと感じています。「自分たちの町なら、こんなことができるかもしれないよね」と、その地域地域の人が何か自分たちのアイデアになるものを感じてくれたらというのが、この本の主眼みたいなところがあります。

唐澤

僕がこの本を手に取ってほしいのは、まさに何かを始めようとしている人たちですね。誰かに「無理じゃないか」と言われるかもしれない。でもこの本を読んでもらえると、「だけんと」ではなく、とにかく何かを始めてみようと思ってもらえるかもしれない。

僕は28歳で遅くにライターになったんすが、その時に「お前今更こんなことなんて無理だよ」とかすごい言われたんですよ。何かしたいと言うと。だからそれはすごいイメージして書きました。「お前には無理だよ」「あなたには無理ですよ」って言われて、諦めてしまう人もいると思うんですけど、ここにはそういう無理かもしれないことをやり遂げた人がますよ、と。

― 確かに書籍全体に、その空気が流れているように感じます。一見無理な、無茶なようなことでも、まっすぐにいろんな人を巻き込んで実現していく過程が細やかに描かれていて。臆さずなにか始めてみようと、背を押してくれる本です。

今日はどうもありがとうございました。この書籍からも多くのご縁に繋がっていけたらと思います!

「縁に突然はないと思うんです」